学校重要还是专业重要?——给美本申请者的实用判断指南

开门见山的答案:两者都重要,但在不同阶段、不同目标下权重不一样。

想要申请美本、拿到理想offer、并在毕业后顺利就业或继续深造,你需要既看“学校牌子”(school brand),也看“专业背书”(major),并把两者放进同一张长期职业地图里来判断与选择。

一、先看大数据:为什么“去大学”总体仍然值得?

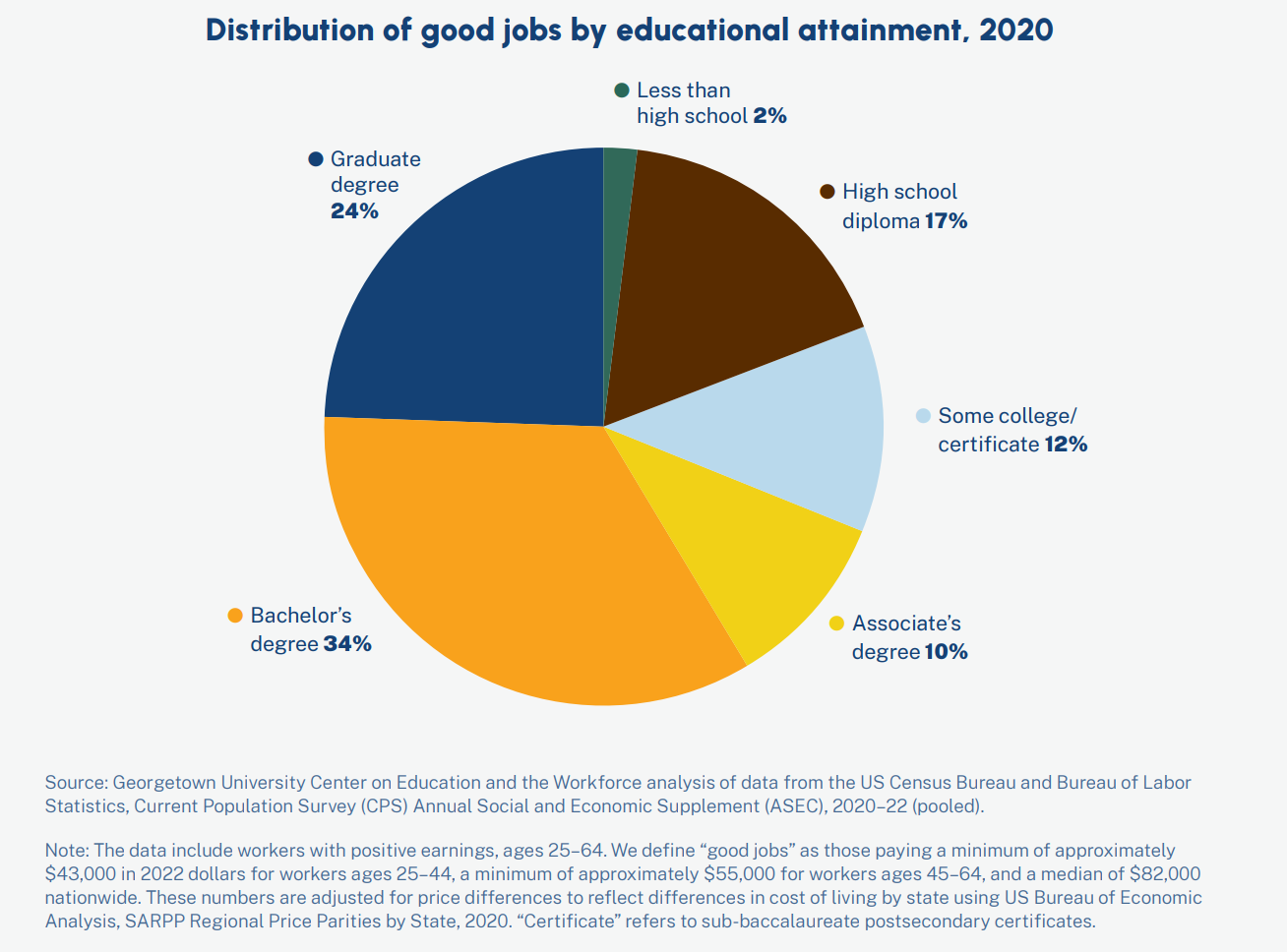

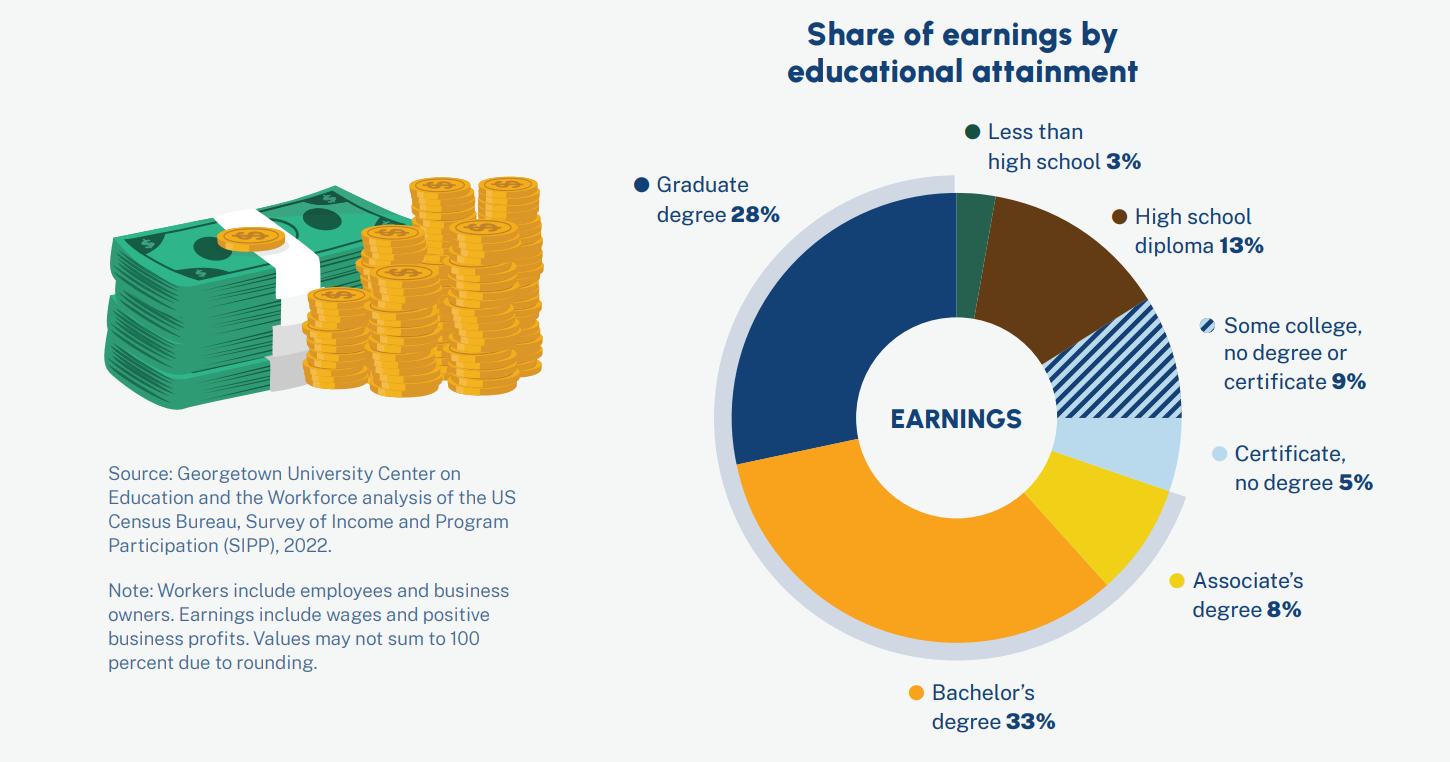

总体上看,本科文凭仍然是进入高质量工作的关键通行证。研究显示,拥有学士学位的人在职业生涯中总体收入和“好工作”占比都明显高于只读高中或副学位的人群;在未来十年,对本科毕业生的优质岗位需求仍会增加。

一句话解读:大学是“长期投资”,总体回报显著,但回报的大小会受专业选择、学校资源、个人积累与宏观就业市场影响。

二、招聘趋势告诉我们:技能正与名校学历“分庭抗礼”

近两年企业招聘越来越强调**skills-first(以技能为先)**的做法:许多雇主在筛简历和校园招聘时,更看重实习经历、项目成果、可验证的技术或软技能,而不再一眼只看毕业院校。这一趋势在行业调研与雇主调查中已被多家机构记录下来。对应地,校园招聘也在向“作品+项目+能力考核”倾斜。

也就是说,名校加分效应仍在,但已经不是职场的万能钥匙——可被一份优秀的项目经历或技能组合部分替代或弥补。)

三、名校的“隐形资产”仍然难以复制

“学校牌子”带来的价值并非只有文凭本身,它还包括:顶尖校友网络、对接顶级实习与招聘的渠道、强大的研究/创业资源、校园品牌对某些行业(如投行、咨询、学术界)的长期口碑。

这种网络效应常常在高端岗位、顶级实习和研究生申请中体现得很明显。尤其是某些行业(例如投行、顶级咨询、学术研究、部分高端科技岗位)仍然对学校背景有较高偏好。

名校不会立刻决定一切,但能显著扩展你的初始平台与机会集。

四、专业(major)在职业早期的影响比你想的要大

选择专业直接影响你能做什么实习、能学到哪些硬技能、可进入哪些行业、以及毕业后的起薪区间。

像工程、计算机科学、经济学、护理、会计等专业通常在毕业起薪与就业率上表现优异;而人文学科虽然长期回报不可忽视,但短期内对接高薪岗位的路径更需要靠额外的实习、技能证书或二次学习来补足。各类数据与研究也长期显示,不同专业间的终身收益差异显著。

如果你毕业后2–5年内希望进入高薪行业或有明确职业目标,专业选择的短期影响尤其重要。

五、现实情景:什么时候学校更重要、什么时候专业更关键?

学校更重要(相对):想进入投行/顶级咨询、申请顶级研究生项目(如名校PhD)、争取稀缺的高端实习渠道时;或者你目标是通过校友网络获得创业/高端岗位时。

专业更重要(相对):职业路径与技能高度相关时(如软件工程、数据科学、会计、护理、工程等);你需要通过课程与项目直接获得上岗能力。

两者相辅相成(理想状态):名校+ 热门/高ROI专业(例如名校CS/EE/经济)几乎会把你的起点放在很高的位置。

如果只能二选一(现实取舍):考虑你的风险承受能力与长期规划。保守且讲究短期回报→ 优先专业;志在顶端平台与长线发展 → 更重视学校。结合奖学金/经济成本再做平衡判断。

六、申请季的策略建议

1、目标分层:把目标学校分为“冲稳保”三层,同时为每一层明确理由(校园资源、专业强度、费用/奖学金、地理位置、文化氛围)。

2、专业匹配写作:在文书与补充材料中把“你为什么选择这个专业”写清楚——不要只写“喜欢”,要写出你已有的动作(课程、项目、读书、比赛、实习)与未来计划。专业的动机与早期准备,能让招生官相信你会在他们的项目中茁壮成长。

3、用项目和实习弥补名校差距:如果你的目标学校不是Top 10,靠有质量的实习、科研或创业项目仍可以被顶级公司或研究生项目注意到。技能与成果能带来“跨校溢价”。

4、面向未来的组合策略:如果不确定长远方向,可申请“灵活专业”或双专业(例如CS+统计、Econ+Data Science),入校后再根据兴趣与市场调整;同时尽量利用暑期做技能类训练(编程、数据分析、投行/咨询workshop等)。

5、关注政策与时事:近两年院校在标化考试政策(test-optional vs reinstated)和招生政策上有波动,务必查看目标校的最新官方要求并相应调整提交材料策略。

结语

大家不妨把选择看作一张三角图:学校、专业、个人行动(技能/实习/人脉)。三者缺一不可,但可以互相补位。名校能给你更大的起点和网络;专业能给你更直接的就业通道;而你的实际行动决定了能不能把机会真正变成职业资本。